「え、気づいたら毛玉だらけ…どうすればいいの?」

「毛玉を取ろうとすると、嫌がって暴れてしまう」

「ちゃんとブラッシングしているのに、毎回サロンで『毛玉がありますね』って言われる」

ブラッシングしているのに、いつの間にか毛玉が…。

取ろうとすると嫌がって、困っていませんか?

毛玉は放っておくと皮膚トラブルの原因に!

放っておくと、毛玉は大きくなり、皮膚トラブルの原因にもなります。

この記事では、毛玉ができる原因と、自宅でできる犬に優しい取り方・予防法を、トリマー歴15年の筆者がご紹介します。

毛玉ができる原因とは?

ブラッシング不足

毛玉ができる一番の原因はブラッシング不足です。

特にシングルコートの犬種は毛の生え変わりが少ないため、毛が絡まりやすく、

毛玉になりやすい傾向があります。

特に動きの多い部位は要注意!

また以下のような場所は毛玉が特にできやすいので注意が必要です。

これらの部位は動きが多く、ブラッシングもしづらいため、日頃から意識的にケアすることが大切です。

首輪やハーネス・洋服による摩擦

首輪・ハーネス・洋服の摩擦も毛玉の原因になります。

特に長時間つけたままにしていると、動くたびに摩擦が起き毛が絡まりやすくなります。

室内ではなるべく外してあげましょう

さらにお肌が弱い子や皮膚トラブルがある場合、

摩擦によって炎症やかゆみが悪化する可能性も。

室内では首輪や洋服を外してあげると、毛玉予防にもなりますよ。

自宅シャンプーの失敗

毛がもつれた状態のままシャンプーをすると、毛玉がさらに固まってしまいます。

特にシングルコートの犬種は毛が柔らかく、濡れると毛同士が絡まりやすいため注意が必要です。

また、シャンプー後に根元までしっかり乾かし、

根元から丁寧にブラッシングしないと、

毛が束になって“フェルト状(布のように固まった状態)”になることも。

こうなってしまうと皮膚に密着してしまい、

自宅でのケアでは取り除くのが難しくなってしまいます。

愛犬に優しい毛玉の取り方

まずは道具選びから!

毛玉をやさしく取るには、道具選びがとても大切です。

ここではトリマーとしておすすめする基本の道具をご紹介します。

スリッカーブラシ

(もつれをほぐす基本のブラシ)

スリッカーにはいくつかの種類があり、

ワンちゃんの毛質や体格に合わせて選ぶのがポイントです。

・ソフトタイプ

ピンが柔らかく、肌あたりが優しい。

皮膚がデリケートな子や、普段のブラッシングにおすすめです。

軽いもつれ向き。

・ハードタイプ

ピンが硬く、しっかり毛玉やもつれをほぐしたい時に使います。

頑固な毛玉におすすめ。

・ピンが短いタイプ

毛の短い犬種や、被毛が薄めの子に最適です。

・ピンが長いタイプ

長毛犬や毛量の多い子に。

深い部分の毛玉もとらえやすいです。

🔸サイズの選び方🔸

大・中・小・極小と様々なサイズがあり、犬種やブラッシングする部位で使い分けます。

小さいスリッカーは小回りが効いておすすめ!私は小さいサイズのスリッカーをおすすめしています。細かい部分も丁寧にブラッシングでき、力の調節もしやすいです。

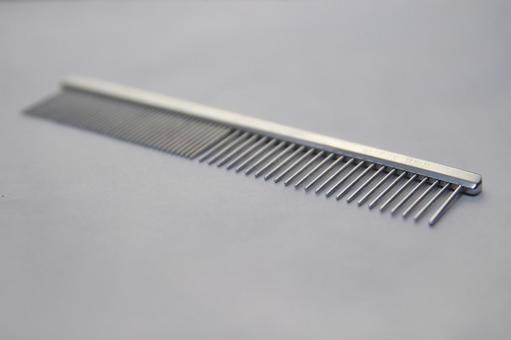

コーム

(仕上げ&毛玉チェック用)

スリッカーでほぐした後は、コームで仕上げをすることで

毛玉が取れたかどうかをチェックできます。

・粗目

最初にとかす用。

もつれの残りの確認や、取れかかっている毛玉を取ります。

・細目

最後の仕上げ用。

被毛をなめらかに美しく整えます。

「スッと通るか」が毛玉チェックの目安!

毛玉取りスプレー

(毛の絡まりをほぐし、もつれ防止効果)

毛玉取りスプレーを使うことで、ブラシの通りがぐんと良くなります。

・被毛をコーティングして、毛玉やもつれがほぐれやすくなる

・保湿・静電気防止効果があり、毛玉予防にも◎

・ワンちゃんへの負担が軽くなるので、ブラッシングを嫌がる子には特におすすめ!

スプレーしてからブラッシングが時短のコツ!

ハサミ(毛玉カット用)

毛玉が頑固でブラシやスプレーではほぐせない場合、ハサミで部分的にカットするのも選択肢です。

⚠️ ただし、皮膚を傷つけないように細心の注意が必要なので、必ず慎重に行いましょう。

◎ミニバサミ(ボブシザー)

- 刃が短く、小回りが利くため、細かい部位のカットに向いています

- 毛玉の根元に刃先を少し入れて、毛を裂くように使うとほぐしやすくなります

- 特に小型犬やデリケートな部位の処理に最適です

◎スキバサミ(セニングシザー)

- 一度に全ての毛を切らず、毛量を自然に減らせるハサミ

- フェルト状に固まった毛玉にも、少しずつ切り込みを入れてほぐすことができます

- 通常のハサミよりも仕上がりが自然で、毛並みに違和感が出にくいのが特徴です

ドライヤー(犬用ドライヤー、置き型・スタンド型)

毛玉ケアの際に、ドライヤーを使いながらブラッシングするのはとても効果的です。

- 手で毛をかき分けながらスリッカーやコームを使う際、ドライヤーの風を当てることで、根元までしっかり毛の状態を確認できます

- 皮膚や毛の状態がよく見えることで、毛玉の見落としを防ぎ、時短にもつながります

- 両手が使えるスタンド型や置き型のドライヤーがあると、ケアが格段にラクになります

両手が使えるとケアがスムーズ!

⚠️注意点

・ドライヤーは必ず低温風(冷風)・弱風で使用してください

・ワンちゃんの皮膚はとてもデリケート。熱風はNGです!

💡 スタンドがない場合の工夫

スタンドがない場合は、ドライヤーを胸元にしっかり挟んで、

風が出るように固定すると両手が使えて便利です。

ただし、ワンちゃんとの距離が近くなるため、必ず低温・弱風で使ってあげましょう。

まとめ:この章の要点

- スリッカーは犬の毛質・毛玉・もつれの状態・体格・部位別に選ぶのがコツ

- 最後にコームで毛玉チェックと仕上げを忘れずに

- スプレーの活用でワンちゃんの負担軽減&時短に!

- ブラシで取れない毛玉にはハサミでほぐしやすくする

- ドライヤー使用で毛玉と皮膚状態をしっかり確認!

小さな毛玉・軽いもつれの場合のブラッシング手順と注意点

1. もつれのある部分を手でかき分けて、毛先から少しずつとかす

まずは手で毛を根元からかき分け、

スリッカーで毛先から根元へ向かって優しくとかしていきます。

毛先から順に少しずつ進めるのがコツです。

2. ドライヤーを当てながら行うと、毛の状態がよく見える

風を当てながらブラッシングすることで、

毛玉の位置やもつれの進み具合が確認しやすくなります。

無駄なブラッシングを避けられるので、時短にもつながります。

風を当てると毛の動きで毛玉が見えやすい!

3. スリッカーのピンが肌に当たらないよう、手でしっかりガード

ブラッシングの際は、毛玉・もつれ部分の毛を片手で支えながら行いましょう。

こうすることで、スリッカーが直接皮膚に当たるのを防ぎ、

ワンちゃんへの負担が軽減されます。

💡 音で判断するコツ:

毛玉やもつれがある箇所をスリッカーでとかすと、「ザッザッ」という音が聞こえます。

これはピンが毛玉に引っかかっている音。

毛玉がほぐれてくると、この音も自然と消えていきます。

4. 仕上げはコームでチェック&整え

最後にコームの粗目(洗い目)を使って、

ひっかかりがないかチェックします。

引っかからなければ、細かい目のコームで仕上げて終了です。

最後のコーム仕上げで“つるん”と感を確認!

大きな毛玉・ガチガチに固まった毛玉のケア

ブラッシングでは取れないほど大きな毛玉や、フェルト状にガチガチに固まった毛玉は、無理にとかそうとすると時間もかかり、ワンちゃんの負担が大きくなってしまいます。

被毛が引っ張られて痛みを感じるだけでなく、皮膚へのダメージや炎症の原因にも。

さらに、長時間の作業はストレスとなり、

その経験がトラウマになってブラッシング嫌いになってしまうこともあります。

そこで、大きな毛玉にはハサミを使って、できるだけ短時間で安全にほぐすことが大切です。

⚠️ 注意:ハサミの使用について

- 嫌がって動くワンちゃんにはおすすめしません

- ワンちゃんは突然動くことがあるため、皮膚を傷つける危険性があります

- 不安がある場合は、無理せずプロに依頼することも選択肢です

安全第一で、無理は禁物!

ー ハサミを使った安全なほぐし方(手順)

⚠️ただし、皮膚と毛玉の間にコームが入らない場合は、

無理に行うと皮膚を傷つけてしまうことがあります。

そのような時は無理せずプロに相談されることをおすすめします。

1. コームとハサミをセットで使う

まず、毛玉の下の皮膚をコームでしっかりガードします。

コームを皮膚に沿わせるように当て、皮膚と毛玉の間に差し込むことで、

ハサミが皮膚に当たるのを防ぎます。

2. ハサミの片刃で毛玉を裂く

ハサミの刃を片方だけ毛玉に差し込み、

刃先を上に向けてノコギリを引くように根本から毛先に向かって裂いていきます。

(※両刃で切らないことで、誤って皮膚を切るリスクを軽減します)

毛玉の大きさに応じて、1つの毛玉に対して2~3箇所ハサミを入れるのが目安です。

3. スリッカーでほぐす → 必要に応じて再びハサミ

裂いた部分をスリッカーでほぐして様子を見ながら、

まだ固まっている箇所があれば再度ハサミを使います。

この「ハサミで裂く→ほぐす」の繰り返しで、

ワンちゃんにできるだけ負担をかけずに毛玉を処理できます。

💡 仕上がりを自然にするコツ

ハサミを毛の流れに沿って縦に入れることで、

毛玉ごとバツンと切るよりも、仕上がりが自然になります。

被毛に不自然な穴が空きにくく、見た目もきれいに整います。

嫌がる子への対応法(声かけ・タイミング)

ブラッシングを嫌がるワンちゃんの場合、いきなり毛玉を取ろうとするのは難しいです。

無理に押さえつけたり、痛みを与えてしまうと、

ブラッシング自体が「イヤな記憶」として残ってしまいます。

怖い思いをすると、それがトラウマとなって、

今後ブラッシングのたびに怒ったり逃げたりする子もいます。

🐾 ステップ1:まずは“慣れさせる”ところから

1. ワンちゃんがリラックスできる体勢にして、毛玉のない場所からブラッシングを始めましょう。

2. 少しでもブラッシングできたら、やさしく声をかけてたくさん褒めてあげてください。

3. おやつが好きな子であれば、終わったあとにご褒美をあげるのも効果的です。

成功体験を積ませるのがポイント!

💡 一気に毛玉を取ろうとせず、無理のない範囲で少しずつ、日を分けて行うのがポイントです。

🐶 どうしても嫌がる場合は…

どうしてもおうちでのケアが難しい場合や、

全身がフェルト状の毛玉になってしまっている場合は、

ムリをせず、トリミングサロンにご相談ください。

そのまま放置してしまうと、毛玉が皮膚を引っ張り、

痛みや皮膚トラブルの原因になることもあります。

✂️ プロのリセットでラクになることも

トリミングサロンで一度、被毛を短くリセットすると、

その後のご自宅でのブラッシングがぐっと楽になります。

プロの手を借りるのも立派な選択!

最初は苦手でも、少しずつ慣れていけるワンちゃんがほとんどです。

無理せず、やさしく声をかけながらケアしてあげてくださいね。

毛玉を放置するとどうなる?

🐾 皮膚炎・かゆみ・湿疹の原因に

毛玉の下にある皮膚は通気性が悪くなり、

蒸れて汚れも溜まりやすくなります。

この状態では細菌やカビが繁殖しやすく、

皮膚炎・湿疹・強いかゆみなどの皮膚トラブルにつながります。

毛玉の下は湿気がこもって雑菌の温床に!

🐾 ストレスや痛みの原因にも

毛玉が皮膚を引っ張ることで、関節の可動域が狭くなり、

動くたびに不快感や痛みを感じてしまう子もいます。

毛玉は見えないストレスの原因にもなります。

🐶 【体験談】毛玉で動けなかったワンちゃんのこと

以前、約1年ぶりにサロンへ来店したワンちゃんがいました。

いつもは元気いっぱいで、来るとお部屋を駆け回って遊ぶような子です。

ところがその日は、全身に毛玉がびっしりとできており、ほとんど動こうとせず、

その場に立ち尽くしていました。

被毛は伸びきってボサボサ。

毛玉はフェルト状になり、皮膚にぴったりと密着していたのです。

慎重に時間をかけて作業を進め、毛玉をすっきりとリセット。

すると、トリミングが終わった後にはまるで別の子のように、

また元気いっぱいに駆け回りはじめました。

きっと毛玉で皮膚が引っ張られ、動くたびに痛みを感じていたのでしょう。

ワンちゃんは言葉で痛みやつらさを伝えることができません。

だからこそ、私たち人間が気づき、寄り添ってあげることが大切だと

改めて感じた出来事でした。

トリミングで“元気”まで取り戻すことも!

毛玉は“見た目”だけの問題ではありません

「ただの毛玉」と思われがちですが、

ワンちゃんにとっては動きを制限される苦痛や、常に引っ張られる痛みを感じていることもあります。

言葉で痛みやストレスを訴えることができない分、

飼い主さんが気づいてあげることがとても大切です。

毛玉を予防するには?

🐾 ブラッシングの頻度とコツ

毛玉予防の基本は、こまめなブラッシングです。

できれば毎日、ほんの数分でもブラッシングする習慣をつけるのが理想的です。

- 決まった時間に行うと、ワンちゃんも慣れやすくなります

- 最初は短時間でもOK。「嫌じゃない時間」として覚えてもらうことが大切です

- 飼い主さんとのスキンシップの時間として楽しめるようになると◎

毎日の習慣が最大の予防策!

🐾 洋服や首輪にも注意を

洋服や首輪・ハーネスなどの摩擦は、毛玉の原因になります。

特に、長時間つけっぱなしにすると、脇・首・胸などに毛玉ができやすくなります。

- 家の中ではなるべく外すようにしましょう

- お散歩後に外したタイミングでブラッシングする習慣をつけるのがおすすめです

毛のもつれを取るだけでなく、汚れやゴミも一緒に取り除けて清潔に保てます。

洋服の“擦れ”が毛玉の元に!

🐾 自宅シャンプー時のポイント

自宅でシャンプーをする場合は、必ずシャンプー前にブラッシングを行いましょう。

◎理由

- 毛玉やもつれがある状態で濡らすと、さらに固まって取れにくくなります

- 被毛が絡まるだけでなく、皮膚に密着したフェルト状の毛玉になるリスクも

🔸シャンプー手順のコツ🔸

- 濡らす前にスリッカーなどでしっかりブラッシング

- 被毛だけでなく皮膚もしっかり洗う

- ブローでは根元からしっかり乾かす (皮膚に脂や汚れが残っていると乾きづらくなります)

- 最後にコームを通し、引っかかりがないかチェック

「洗う前ブラッシング」が毛玉予防の基本!

🐾 スタイルを短くする

ふわふわで長めのスタイルはとても可愛らしいです。

ただ、被毛が長いぶん絡みやすく、もつれや毛玉ができやすい傾向があります。

ブラッシングが苦手なワンちゃんの場合は、

思い切って短めのスタイルにするのも選択肢のひとつです。

お手入れがしやすくなり、毛玉の予防にもつながります。

スタイルチェンジでケアがラクに!

まとめ:少しの手間が、大きな予防に

毛玉はできてから取るよりも、できる前に予防するほうがずっと簡単でワンちゃんも快適です。

日々の少しのケアが、愛犬の健康と快適な毎日につながります。

まとめ

毛玉は、こまめにブラッシングしていてもできてしまうことがあります。

特にブラッシングが苦手なワンちゃんでは、

ご自宅でのケアが難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。

ですが、正しい方法と予防のコツを知っていれば、自宅でも無理なくケアできます。

毎日愛犬に触れることで、毛玉の早期発見だけでなく、

皮膚トラブルや小さなシコリなどの変化にも気づけるようになります。

最初は根気のいる作業かもしれませんが、

毎日少しずつ続けていくことで、

ワンちゃんもだんだんと慣れていってくれるはずです。

それでもどうしても難しい場合は、無理をせず、

信頼できるトリミングサロンに相談してくださいね。

今回ご紹介したケア方法が、

愛犬とのスキンシップの時間をより楽しいものにするきっかけになれば嬉しいです。

コメント